и считать себя царем бесконечного пространства,

если бы мне не снились дурные сны.

Уильям Шекспир

Давайте определимся:

Пространство — это фундаментальное свойство бытия, которое фиксирует форму и протяжённость его существования. Пространство — одна из базисных категорий философского и научного знания. Пространство и время представляют собой основополагающую конструкцию любой картины мира. В повседневном же языке понятие «пространство» частенько применяется метафорически.

В работе с пространством есть несколько традиций. Для наших прогностических и натурфилософских нужд выберем две: Пифагорейскую и Платоновскую.

I. Пифагор

Первым идет «дитя предназначения» – Пифагор Самосский, персонаж, рождение которого предсказано пифией (античным-прогностиком-так-сказать), что впрямую сообщено в имени. Постулат о том, что мир описывается математикой, был заявлен им. И мы в этом чудесном убеждении пребываем две с половиной тысячи лет. Со слов его ученика Филолая Кротонского, краткая версия звучала так: «Все, что познается, имеет число, ибо невозможно ни понять ничего, ни познать без него».

Далее подоспел Евклид, прописал постулаты и дооформил геометрию как часть математики. Сферическую геометрию на языке хорд описал в трактате «Сферика» Менелай Александрийский. Это уже на границе I и II веков первого тысячелетия нашей эры. Пространство стало простым и счетным. На исходе Позднего Возрождения Декарт осуществил алгебраизацию геометрии. В новые времена к середине XIX века Лобачевский, Гаусс и Риман математически показали, что существуют пространства гиперболической и эллиптической геометрий. А уже в последней четверти того же века великий Феликс Клейн запустил Эрлангенскую программу по глобальной алгебраизации всех геометрических построений.

Пространство стало чуть сложнее, но осталось вполне счетным. Что может быть проще! Как говорят практики: «Не заморачивайся, почему так! Вот формулы – бери и считай!»

Двухтысячелетняя Пифагорова гонка создала прекрасную, холодную, полностью абстрактную модель пространства, лишенного любой экзистенциальной начинки. Но мы научились его обсчитывать. И это ощущение всемогущества было и остается прекрасным.

Чудесный фундамент для натурфилософских построений и ясных решений: стоит учесть границы и посчитать прибыли – и решение найдено, да еще подтвержденное блистательными математическими построениями. И мы просто обязаны пользоваться предоставленными возможностями. Единственно, что придется учесть: в этом пространстве что-то есть еще, кроме геометрии. Например, бытие…

II. Платон

Следует отметить, что для большинства школ античной мысли пространство не является геометрическим протяжением, воплощающим геометрические соотношения. По сути это некое «где», в котором физические объекты и явления «имеют место, то есть случаются».

Из античной практики нас может заинтересовать представление пространства как то, «в чём возникающее происходит». Поэтому вторым интересантом у нас пойдет Платон. То, «в чём возникающее происходит» Платон именовал термином «хора», обыкновенно переводимым как «пространство». Хору понимают как «обитель всего возникающего». Сама «хора» существовала всегда, она неразрушима и вечна, то есть неподвластна времени. Тем не менее хора не есть сущее, но и не возникает и потому оказывается близкой материи как «не-сущему». Такое «не-сущее» Платон называл «меоном» (μὴὄν). Уже в XX веке тайный иеромонах Александр Лосев писал: «Меон – не есть ни какое-либо качество, ни количество, ни форма, ни отношение, ни бытие, ни устойчивость, ни движение. Он есть только по отношению ко всему этому, и именно иное по отношению ко всему этому. Он не имеет никакой самостоятельной природы, он есть лишь момент “иного” в сущем, момент различия и отличия». Этакий квант «иного», вбрасываемый хорой.

«Хора» сама по себе оказывается неупорядоченной, всегда привносящей инаковость и иррациональность. Оттого самое понятие таким образом вводимого «пространства» представляет значительную трудность: отличаясь как от бытия, так и от возникающего. Оно по построению не постижимо ни разумом, ни мнением, ни чувственным восприятием. Платон утверждает особый способ постижения пространственности – через «незаконное умозаключение» (λογισμῷ νόθῳ), умозаключение, сделанное при помощи воображения. Если воображение способно представлять иное в образах никогда «не-сущего». Позже Демокрит назовет хору не-Бытие, или Ничто, которое как раз и является пустым пространством.

Поскольку Зенон Элейский посвятил одну апорию непосредственно пустому пространству, то чисто по хронологии жизни Зенона «задача о хоре» в какой-то вариации была еще у Сократа. А апория хороша: «Если всё существующее существует в пространстве, и само пространство тоже существует, то где (или в чём) существует это пространство?»

Отсюда и тезис самого мощного из учеников Платона: «Природа боится пустоты». Аристотель стремился обосновать свой тезис и развил концепцию заполненного материей пространства. Он рассматривал пространство как «место» (τόπος), как мировую совокупность всех мест, как их структуру, как систему их сосуществования. Место является одной из наиболее важных компонент физики Аристотеля: Место – не материя, не форма, не протяжение, но то, в чём помещается тело, то, что ближайшим образом объемлет это тело.

Концепция пространства и времени Аристотеля, с ее фундаментальными физическими и метафизическими принципами, послужила основой геоцентрической космологической системы Птолемея (II век н.э), которая стала основной моделью мироздания на протяжении почти полутора тысячелетий.

В эпоху Возрождения понятие пространства, в воображении вмещающего геометрические фигуры и их соотношения, выходит на передний план. В этот период начинается ревизия догматов Аристотеля: Николай Коперник развил гелиоцентрическую космологию, Тихо Браге доказал, что кристаллических сфер в небесном мире не существует, Иоганн Кеплер вывел законы эллиптических планетных орбит. Коллеги Платона и Аристотеля посредством «незаконных умозаключений» воображения и веры в математику начали активно спасать природу от пустоты...

Наука и философия Нового времени передает хору-пространство под ответственность Всеблагого и Всемогущего. Формально это соответствует догматам Нового времени, технически – сильно упрощает задачу: задача Платоновского меона откладывается, поскольку Господь исторически прекрасно справляется с проблемой отношений Бытия и Не-Бытия, то есть с творением и разрушением.

Апелляция к Верховному Конструктору является обыденной и восхитительно прекрасной. Коперник утверждает, что форма сферы – божественно совершенна, максимально вместительна и поэтому единственно возможна: «Прежде всего мы должны заметить, что мир является шарообразным или потому, что эта форма совершеннейшая из всех и не нуждается ни в каких скрепах и вся представляется цельность, или потому, что эта форма среди всех других обладает наибольшей вместимостью <…> Поэтому никто не усомнится, что такая форма придана и божественным телам».

Рене Декарт приравнивает пространство к протяжению и отождествляет его с материей, которая наряду с мышлением получает статус субстанции, res extensa, независимой, существующей сама по себе. При этом гарантии существования материального пространства возлагаются исключительно на небеса: «п.3. Бог — не обманщик, так как он всесовершенен». Бесконечное пространство сравнивается Исааком Ньютоном с божественным чувствилищем, sensorium Dei, в котором Бог непосредственно видит и воспринимает все вещи. Заодно Ньютон делает его ответственным за работу инерциальной системы координат в своей знаменитой механике. Et сetera…

В Новое время пространство начинает рассматриваться не только «объективно», как вместилище физических тел, но и «субъективно», как продукт сознания или восприятия. По Томасу Гоббсу разграничиваются протяжённость, реально присущая телам, и пространство как образ, создаваемый разумом («фантазма»), а так же объективно-реальное движение тел и время как субъективный образ движения.

Последнее утверждение – чрезвычайно сильное, и мы еще столкнемся с ним в последующих сюжетных заметках. А вот идеальное воплощение предельно простого пространства предъявил знаменитый педагог Джон Локк, для «которого пространство есть субъективное представление, «простая идея», приобретаемая посредством чувственного восприятия вещей (осязанием и зрением) и представляющая либо расстояние между вещами, либо объём».

Последний философский гвоздь в несуществующий хрустальный свод пространства вбил великий Иммануил Кант. В «Критике чистого разума» он представил пространство как трансцендентальную и априорную форму чувственности, то есть от опыта не зависящую, но всенепременно во всяком опыте присутствующую. Так наше сознание подтягивает материал чувственного восприятия, и тогда становятся возможными априорные синтетические суждения математики, необходимость и универсальность которых обеспечивается априорностью пространства.

Работа Канта стала водоразделом в сюжете философии пространства. Философия до настоящего времени осталась препарировать евклидово пространство, то есть выбрала простую и ясную плоскую Землю, а свойство пространства на всех уровнях исследования перешла в вотчину физики. Собственно, текущее представление о свойствах и принципах работы с пространством оформлено уже в XX веке Альбертом Эйнштейном в общей теории относительности, где он отменил ньютоновское sensorium Dei и показал, что геометрия – это и есть гравитация.

Высшей формой эволюции геометрии стала геометродинамика, представленная в фундаментальном труде Джона Уилера, Кипа Торна и Чарльза Минера «Гравитация», где народ формально показал, что геометрия – это не только гравитация, но еще и электромагнетизм, и элементарные частицы, и сплошные среды... То есть структура и эволюция Вселенной – это дыхание геометрии…

Как писал Альберт Эйнштейн: «Мы приходим к странному выводу: сейчас нам начинает казаться, что первичную роль играет пространство, материя же должна быть получена из пространства, так сказать, на следующем этапе».

Здравствуйте, Пифагор! Вы покинули питстоп – и пора продолжать гонку!

Итог. Практически все карты будущего создаются на плоской Земле. В том числе и так востребованные сейчас проектные дорожные карты. Даже великое искусство стратегии – это искусство преимущественно плоской Земли. Исключением является только стратегия Пятого Океана. Но она сейчас у всех игроков отстроена в оборонном формате и по неизбежности остаточного принципа. Подчеркиваю – у ВСЕХ ИГРОКОВ.

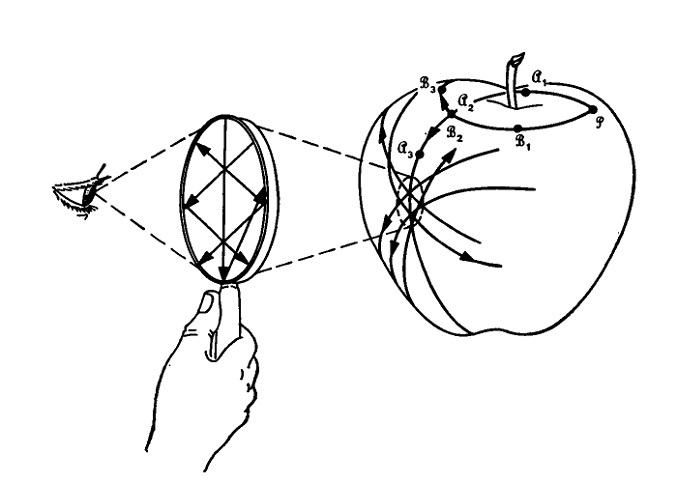

Когда легендарный муравей Уилера ползет по большому яблоку мироздания, он твердо уверен, что он четко и непреклонно движется по прямой. И субъективно он прав. А объективно – никто не говорил, что пространство прогностических сценариев и реальных бизнес-стратегий – плоское. А карта, где зарыты сокровища решений, – это свернутый в трубочку татуированный скальп старого спившегося пирата.

«Ибо даже Сфера (так называют меня обитатели страны, в которой я живу), если у нее возникает необходимость предстать перед обитателями Флатландии, вынуждена принимать форму Окружности».

А на подъем боевого визионерского духа – иллюстрация из первой части первого уровня чтения учебника по геометродинамике. Про беды нерефлектируемой субъективности, если угодно…

Удачи в бою!